Bencana alam yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera alih-alih menunjukkan rasa empati justru muncul cuitan-cuitan atau komentar negatif dari para netizen saat menyaksikan kondisi masyarakat di sana. Lontaran komentar negatif ini bernada menyalahkan seolah-seolah bencana adalah sesuatu yang pantas untuk mereka dapatkan. Fenomena ini memicu kekhawatiran baru mengenai bagaimana media sosial memperkuat sentimen SARA dalam konteks musibah. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial menjadi ruang komunikasi yang menjadi arena reproduksi identitas dan prasangka antarkelompok

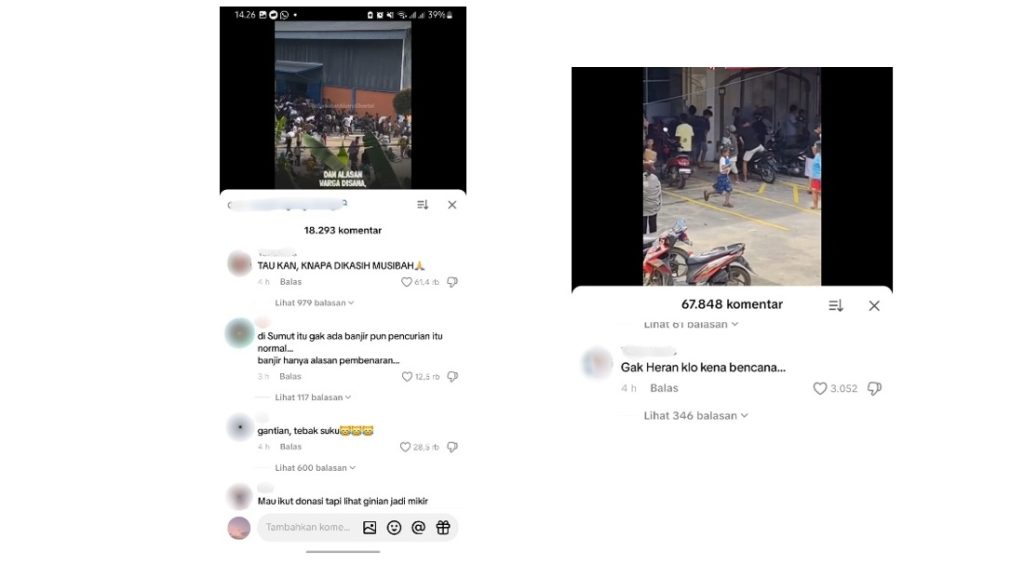

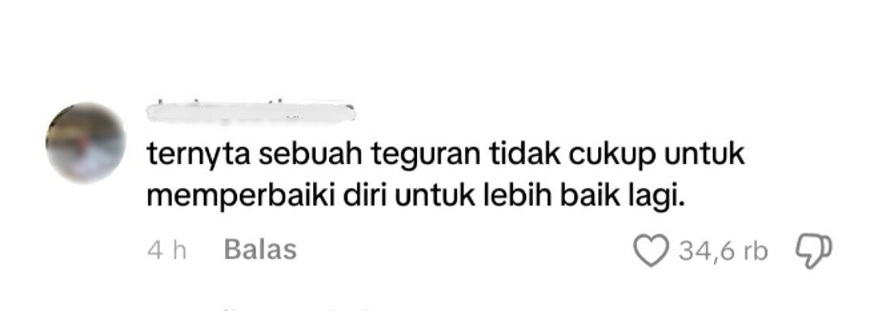

Terjadinya bencana di berbagai daerah terkadang dikaitkan dengan moralitas atau identitas kelompok tertentu sebagai hukuman yang menyalahkan individu atau bahkan komunitas berbasis agama, etnis, atau wilayah (Chester & Duncan, 2010; Schlehe, 2008). Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa video yang muncul mengenai pemberitaan musibah bencana di Sumatera. Lontaran negatif dengan framing “pantas saja kena bencana”, “sebuah teguran tidak cukup untuk memperbaiki diri untuk lebih baik”. Komentar semacam ini mengundang banyak respons dari masyarakat dalam melihat musibah tersebut, ada yang sepakat bahwa perilaku merekalah yang justru mendatangkan bencana. Ada pula netizen yang mengaitkan dengan suku, ras, bahkan membawa golongan-golongan masyarakat dengan memberikan stigma yang negatif yang memperkuat hierarki dan stereotip kultural. Di Tiktok, konten video yang menampilkan lokasi bencana sering disusul komentar bernada mengejek dengan menarasikan musibah sebagai balasan atas aktivitas keagamaan, budaya lokal, atau peristiwa politik di daerah tersebut.

Dalam membawa fenomena tersebut secara lebih kritis, pendekatan modal sosial oleh Robert Putnam dan akulturasi John Berry digunakan sebagai kacamata untuk memahami bagaimana struktur hubungan sosial, keterikatan kelompok, dan persepsi “we and they” terbentuk dan dimanifestasikan dalam wacana digital.

Robert Putnam, dalam kerangka teorinya melihat modal sosial terdiri atas dua bentuk utama: bonding social capital (ikatan ke dalam kelompok) dan bridging social capital (jembatan antar kelompok) (Putnam, 2000). Respons netizen selama bencana menunjukkan dominasi modal sosial tipe “bonding”—ikatan yang kuat di antara anggota kelompok homogen—yang mendorong munculnya polarisasi identitas. Ketika sebuah wilayah yang diasosiasikan dengan identitas SARA tertentu terkena bencana, kelompok lain yang berada di luar lingkaran identitas tersebut merespons dengan komentar yang mengafirmasi superioritas kelompok sendiri sambil merendahkan kelompok lain. Praktik ini memperlihatkan bahwa ruang digital memperkuat exclusionary bonding, yakni solidaritas internal yang diperkuat melalui penegasan siapa yang “bukan bagian dari kita.”

Akibatnya, bencana diperlakukan bukan sebagai peristiwa ekologis atau geologis, tetapi sebagai “momen pembuktian moral” yang digunakan untuk menjustifikasi stigma historis. Dengan demikian, rendahnya bridging social capital—minimnya jembatan sosial antara kelompok berbeda—menjadi faktor yang memungkinkan komentar-komentar diskriminatif tersebut berkembang. Putnam membantu kita memahami bahwa wacana negatif ini tidak muncul secara spontan; ia lahir dari struktur modal sosial yang timpang, tempat hubungan antar kelompok tidak dibangun melalui dialog, melainkan lewat stereotip.

Analisis John Berry tentang proses akulturasi memberi alat untuk melihat bagaimana perbedaan budaya dan identitas dikelola (atau gagal dikelola) dalam masyarakat majemuk (Berry, 1997). Komentar negatif terhadap bencana di Sumatera mencerminkan pola interaksi antar kelompok yang cenderung menuju separasi atau bahkan marginalisasi, di mana suatu kelompok dipandang tidak ingin atau tidak mampu berintegrasi dalam nilai dominan yang diasosiasikan dengan kelompok mayoritas.

Dalam konteks bencana, kelompok korban sering digambarkan sebagai “lain” (the Other), dan musibah yang mereka alami dibingkai sebagai konsekuensi dari perbedaan identitas budaya atau agama. Berry menekankan bahwa ketegangan antar kelompok sering muncul ketika strategi akulturasi bersifat tidak simetris—ketika satu pihak menuntut dominasi nilai-nilainya, sementara pihak lain ditempatkan sebagai entitas yang “tidak sesuai.” Komentar netizen yang menyalahkan korban mencerminkan dinamika ini: mereka memproyeksikan deviasi moral pada kelompok tertentu, yang kemudian dijadikan pembenaran atas bencana yang menimpa mereka.

Jadi, Apakah Bencana sebagai Cermin Relasi Sosial?

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, kita dapat memahami bahwa wacana “pantas saja terkena bencana” bukan sekadar ekspresi emosional spontan, tetapi produk dari:

- Ikatan kelompok eksklusif (Putnam) yang memperkuat identitas “kami–mereka”;

- Relasi akulturasi yang tidak setara (Berry) di mana kelompok tertentu ditempatkan sebagai pihak yang menyimpang atau tidak memenuhi norma dominan;

- Reproduksi prasangka historis yang dilegitimasi melalui narasi moral;

- Dinamis algoritmis platform yang memperkuat komentar ekstrem karena dinilai menghasilkan interaksi tinggi.

Dengan demikian, bencana alam menjadi arena simbolik tempat kecemasan, stereotip, dan ketegangan antar kelompok diekspresikan dan direproduksi. Narasi tersebut bukan hanya mencederai solidaritas sosial, tetapi juga menghambat respons kemanusiaan yang seharusnya bersifat universal. Pendekatan teoritis Putnam dan Berry membantu menempatkan fenomena ini dalam kerangka relasi sosial yang lebih luas—membaca bencana bukan sebagai “hukuman,” tetapi sebagai titik pertemuan antara struktur sosial, identitas, dan politik emosi dalam ruang digital kontemporer.

Ungkapan “pantas saja terkena bencana” mencerminkan ketegangan dalam relasi sosial kita. Ia menunjukkan bahwa identitas masih memainkan peran besar dalam cara kita merespons penderitaan orang lain. Putnam membantu kita melihat bahwa ikatan sosial dapat memperkuat polarisasi, sementara Berry memperlihatkan bagaimana kelompok tertentu diposisikan sebagai “yang lain.”

Munculnya cuitan-cuitan tersebut tidak lepas dari adanya marker yang dilihat oleh masyarakat luas terhadap masyarakat di Sumatera. Jika merujuk pada teori identitas sosial, sesuatu yang disematkan oleh eksternal ke diri seseorang atau kelompok berdasarkan pada kondisi tertentu melalui marker atau penanda yang diidentifikasi oleh kelompok tersebut (Tajfel et al., 2001). Dalam hal ini netizen bergerak sebagai orang lain yang melekatkan sesuatu pada diri individu secara berulang-ulang dengan cara menempatkan diri atas situasi tertentu yang mengidentifikasi diri sesuai kebutuhan, sehingga orang lain melekatkan kategori tertentu terhadap suatu individu atau kelompok.

Adanya kategorisasi-kategorisasi yang muncul dalam kolom komentar dalam melihat bencana di Sumatera dengan membandingkan dengan wilayah lain, yang didukung dengan latar belakang historis menjadi suatu identitas budaya yang polifonik atau campuran dari berbagai unsur/ faktor/ elemen tertentu.

Adanya pembentukan marker negatif oleh netizen terhadap masyarakat Sumatera merupakan manifestasi agresif dari kategorisasi sosial yang dipicu oleh residu polarisasi politik dan distorsi memori historis. Ali-alih menekankan pada empati, justru mereka bertindak sebagai out-group yang mereduksi identitas budaya Sumatera yang sejatinya polifonik (beragam) menjadi label yang monolitik. Stereotipe yang dilekatkan sebagai masyarakat pembangkang atau konservatif muncul sebagai pelabelan yang berfungsi sebagai mekanisme pembenaran diri (self-justification) dengan tujuan menafikan empati dalam memandang bencana bukan sebagai tragedi kemanusiaan yang membutuhkan solidaritas, namun dikonstruksi sebagai konsekuensi moral atas atribut identitas yang dipaksakan.

Pada akhirnya, bencana alam seharusnya menjadi momen yang menyatukan, bukan memecah-belah. Namun ruang digital memperlihatkan bahwa solidaritas tidak hadir secara otomatis—ia harus diperjuangkan, dipelihara, dan diajarkan. Bencana mungkin tak bisa kita cegah sepenuhnya. Tetapi cara kita memperlakukan sesama, terlebih di saat mereka paling rentan, adalah pilihan moral yang selalu ada di tangan kita. Melihat masyarakat di luar kita bukan lagi menjadi diskursus moral yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan namun bagaimana kita mengambil sikap untuk terus hadir dan memberikan sikap secara aktif melalui empati sebagai bentuk sensitivitas terhadap bencana yang ada.

Daftar Pustaka

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5–34.

Chester, D. K., & Duncan, A. M. (2010). Responding to disasters within the Christian tradition, with reference to volcanic eruptions and earthquakes. Religion, 40(2), 85–95.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon Schuster.

Schlehe, J. (2008). Cultural politics of natural disasters: discourses on volcanic eruptions in Indonesia. Culture and the Changing Environment. Uncertainity, Cognition, and Risk Management in Cross-Cultural Perspective, 275–301.

Tajfel, H., Turner, J., Austin, W. G., & Worchel, S. (2001). An integrative theory of intergroup conflict. Intergroup Relations: Essential Readings, 94–109.

Tinggalkan Balasan